Львы против дикобразов

* мнение автора может не совпадать с официальной позицией партии

Вплоть до избрания Дональда Трампа 47-м президентом на протяжении многих лет либертарианское движение в США преследовали политические неудачи. Хотя, казалось бы — именно в стране, чествующей свободу на уровне Конституции, движение со словом «liberty» в основании своего брендинга должно стать по крайней мере заметным игроком на политической арене. Однако вместо этого либертарианцы оставались в лучшем случае «третьей партией», набирающей доли процента на федеральных выборах и отбирающей голоса у республиканских кандидатов.

Начиная с далёких 1950-х, когда правые противники «нового курса» стали консолидироваться вокруг основанного Уильямом Бакли журнала National Review, либертарианцы оказались «за бортом» из-за конфликта последнего с авторитетом талантливой, но крайне нетерпимой к инакомыслию Айн Рэнд. Окончательно надежды на широкую правую коалицию похоронила Вьетнамская война, в которой National Review выступили ястребами.

Реакцией либертарианцев на доминирующий в правой среде неоконсерватизм стала попытка тактического союза с новыми левыми, чьи идеи на тот момент оказались сильно ближе к либертарианству не только по вопросу войны и мира, но и нелюбви к глубинному государству, лоббизму ВПК и засилью олигархов в Вашингтоне.

В порыве сблизиться с борцами за социальную справедливость главный философ либертарианства и его политический стратег Мюррей Ротбард превзошёл многих сегодняшних красных защитников ХАМАС по ненависти к Израилю и любви ко столь одиозным персоналиям, как Эрнесто Че Гевара.

В 1967 году, после его смерти, Ротбард писал о Че как «героической фигуре нашего времени», «живом воплощении принципа Революции», самом «профессиональном революционере» за столетие, превзошедшем «обаятельного, но совершенно неэффективного русского анархиста XIX века Михаила Бакунина». Общим с человеком, по своей жестокости уступавшему разве что Пол Поту, врагом, «великим колоссом, который угнетает и угрожает людям всего мира», Mr.Libertarian считал, кого вы бы думали? Государство? Этатизм? Нет, ни в коем случае — «американский империализм». И это в самый разгар Холодной войны, всего через год СССР танками расстреляет протесты в Чехословакии.

Правда, союз с левыми оказался недолговечным: вскоре выяснилось, что альтернативный образ жизни и эгалитаризм им важнее какой бы то ни было свободы, и особенно, если это свобода рыночного обмена. Тем не менее идеологические метания из стороны в сторону не могли не сказаться на поддержке электората, а точнее на почти полном её отсутствии.

К тому же, сами правые за это время наверстали упущенное в критике этатизма, и уже в 1980-х либертарианцем себя называл президент от Республиканской партии Рональд Рейган, считавший, что «в основе консерватизма лежит стремление к меньшему вмешательству государства или меньшей централизованной власти или большой индивидуальной свободе». Учитывая, что самих либертарианцев на тот момент разрывали постоянные внутренние противоречия между убеждёнными минархистами и анархо-капиталистами, остатки лояльных либертарианским принципам избирателей постепенно перешли под крыло Grand Old Party.

Последний гвоздь в гроб левого либертарианства забил распад Советского Союза, на противостоянии которому либертарианцы во многом выстраивали собственный образ — если коммунизма больше нет, то зачем нужны антикоммунисты?

Таким образом, с 1971-го, то есть за 53 года своего существования, Либертарианская партия США, чьей деятельности никогда не препятствовали ни государственные репрессии, ни нехватка финансирования, ни какие-либо другие внешние факторы, так и не удалось набрать больше 3,5% на президентских выборах, 2% в Сенат и 1,6% в Палату представителей. На своей официальной странице ЛП США хвастается целыми 300 избранными либертарианцами на уровне округов (их в США 3,143) и более низких уровнях (90,837 административных единиц местного самоуправления). Причём некоторые из избравшихся изначально выдвигались от других партий и только после победы перешли в ЛП. Как говорится, выводы делайте сами.

Ротбард прекрасно осознавал масштабы катастрофы, к которой он и сам приложил руку. Пытаясь вернуть либертарианское движение к корням, в 1990-х он призывает своих последователей выйти из ЛП, состоящей из «анти-буржуазно» и «анти-христиански» настроенных «хиппи», «наркозависимых», «мошенников» и «откровенных воров», и объединиться с палеоконсерваторами, чтобы расширить свою электоральную базу. По задумке, такой союз должен был противостоять складывающемуся альянсу «большого правительства», «большого бизнеса» и леволиберальных интеллектуалов, получившему название «истеблишмент».

Новая стратегия правого популизма подразумевала возвращение к идеалам «Старых Правых» и объединение вокруг нескольких программных пунктов: сокращения налогообложения и социальных пособий, отмены расовых и иных групповых привилегий, расширения полномочий полиции для борьбы с криминалом и бездомными, упразднения ФРС, защиты семейных ценностей от государственного вмешательства и изоляционизм («America First»).

Помимо спорного для классического либертарианства предложения защищать права частной собственности от криминала усилением государственной силовой системы Ротбард также настаивал на компромиссах по культурным вопросам: он предлагал передать регулирование проституции, абортов и наркотиков на уровень штатов, а не добиваться полной легализации.

Ожидаемо, Ротбарда обвинили в идеологическом оппортунизме, хотя тот и сам в рамках разработанной им «ленинской доктрины» партийного строительства неоднократно выступал против «левого» отклонения от либертарианских принципов в угоду сиюминутной выгоды, но при этом отказывался и от «правого сектантства», не оставляющего возможности для заключения каких-либо тактических союзов с не-либертарианцами. Впрочем, попытки выбраться из маргинального болота, заручившись поддержкой правых, оказались тщетны.

Ещё один важный элемент «ротбардианства» — это харизматичный лидер-популист. Кандидат «палеопопулистов», по мнению Ротбарда, должен был «напрямую обратиться к массам и тем самым подорвать правящую и формирующую общественное мнение элиту», чтобы «поднять знамя старинной, свободной, децентрализованной и строго ограниченной республики».

Соответствующие надежды были возложены на лидера фракции палеоконсерваторов в Республиканской партии Пэта Бьюкенена, которому не было суждено их оправдать — на республиканском праймериз перед выборами 1992 года Бьюкенен не получает поддержки ни одного из штатов. Тогда Ротбард перенаправил своё внимание на инкумбента Джорджа Буша-старшего, как на «наименьшее из зол», но и он терпит поражение от демократа Билла Клинтона.

Казалось, хуже картины для палеолибертарианцев уже не придумаешь. Уже после смерти Ротбарда его ближайший соратник Рон Пол в преддверии президентских выборов 2012 года выдвигает свою кандидатуру от республиканцев, набрав большинство лишь в нескольких малозначимых штатах.

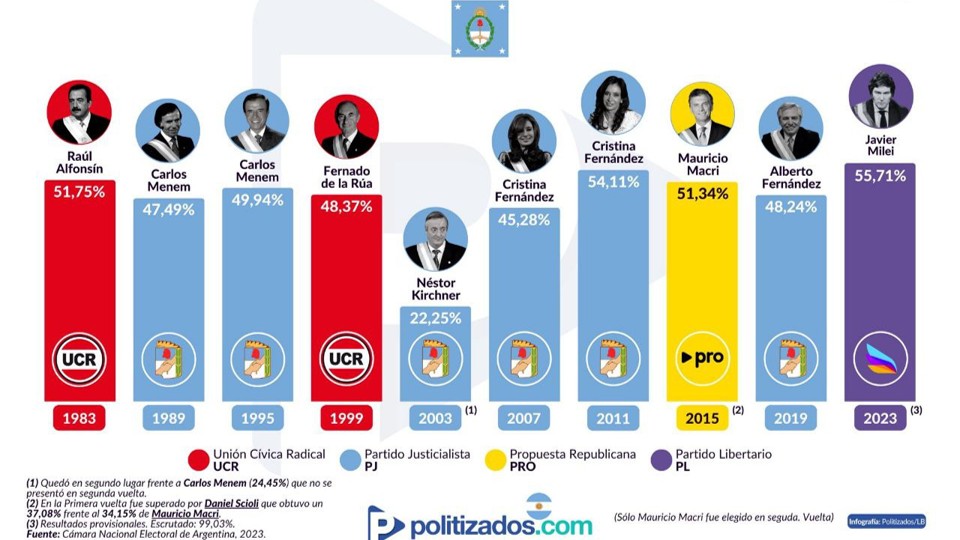

Многие сочли это окончательным крахом палео-движения, как провалившегося эксперимента по популяризации либертарианства среди «реднеков». Но проходит 10 лет и президентом Аргентины с рекордными 14,5 миллионами голосов избирается Хавьер Милей — анархо-капиталист и, по его же словам, палеолибертарианец.

В этом отношении судьба Ротбарда до боли напоминает судьбу Карла Маркса, который также предсказывал социалистическую революцию в самых экономически развитых странах Западной Европы — Германии, Франции и Великобритании, но произошла она вовсе не в сердце капитализма, а спустя 30 лет после смерти Маркса на задворках тогдашнего цивилизованного мира — в Российской империи.

И, о, ирония — либертарианская революция началась в точно такой же аграрной стране, переживающей страшный экономический и политический кризис, решать который взялся Хавьер Милей.

В рамках своего «плана бензопилы» Милей обещал снизить налоги, бороться с влиянием профсоюзов, уменьшить государственные расходы, распустив большинство министерств и сократив расходы на социальные программы, снять пошлинные барьеры, препятствующие экономической интеграции Аргентины в мировой рынок и ликвидировать Центральный банк. Но программа Милея не ограничивалась экономическими преобразованиями в духе австрийской школы.

Вслед за палеолибертарианцами Милей считает необходимым запретить аборты; не одобряет эфтаназию; с подозрением относится к бизнесу, приближённому к государству; критикует движение зелёных и современную демократию за её клепторкратичность; выступает за ограничение миграции и разрыв отношений с коммунистическими режимами; а в качестве главного врага свободы в стране указывает на политический класс — «касту» или «клику». Или, как бы сказал Дональд Трамп и Мюррей Ротбард, истеблишмент.

Единственное, что отличает Милея от либертарианских изоляционистов — это желание укрепить отношения с западным миром в лице США и Израиля, и долларизация, которую, впрочем, можно объяснить тем, что большинство аргентинцев в условиях гиперинфляции и так предпочитают хранить сбережения в долларах.

Разумеется, либертарианские идеи были не самым главным фактором, гарантировавшим победу Милея. Ключевым оказалась инфляция в 200% и неспособность двух попеременно правящих партий киршнеристов и умеренных либералов предложить адекватную альтернативу — первые выдвинули ненавистного половине населения министра экономики Серхио Массу, вторые — «силовичку» Патрисию Буллрич, которой не удалось нащупать экономический нерв текущей политической обстановки.

Зато в кризисную повестку отлично вписался профессиональный экономист Милей, чётко обозначивший виновных в происходящем и предложивший ясные, последовательные антикризисные меры. Кроме того, изначально Милей был довольно узнаваем среди аргентинцев из-за своего эксцентричного поведения на радио- и телепередачах, на которых он яростно уничтожал своей пламенной критикой «леваков». Популярность приносили и пиар-акции вроде розыгрыша собственной депутатской зарплаты, которую Милей, как либертарианец, считал украденной у аргентинских налогоплательщиков.

Но даже этого не хватило для победы в первом туре — Милей занял второе место с 30% против 36% у Массы. И здесь Милей снова ведёт себя, как положено последовательному ротбардианцу — заключает коалицию с правыми в рамках сложившегося статуса-кво. Ещё до выборов, несмотря на антиэлитистскую риторику, Милею удалось создать объединение «Свобода наступает» (La Libertad Avanza) совместно с радикальными консерваторами вроде нынешнего вице-президента Виктории Вильярруэль, долгое время оправдывавшей военную хунту 1976-1983 годов.

Второй альянс с правыми состоялся перед вторым туром, когда Патрисия Буллрич мобилизовала своих сторонников поддержать Милея взамен на кресло министра внутренних дел в кабинете либертарианца, на котором Буллрич занялась ужесточением уголовного и митингового законодательства и борьбой с наркотиками путём отлавливания наркокартелей — не самое очевидное решение проблемы преступности с точки зрения «ортодоксального» либертарианства.

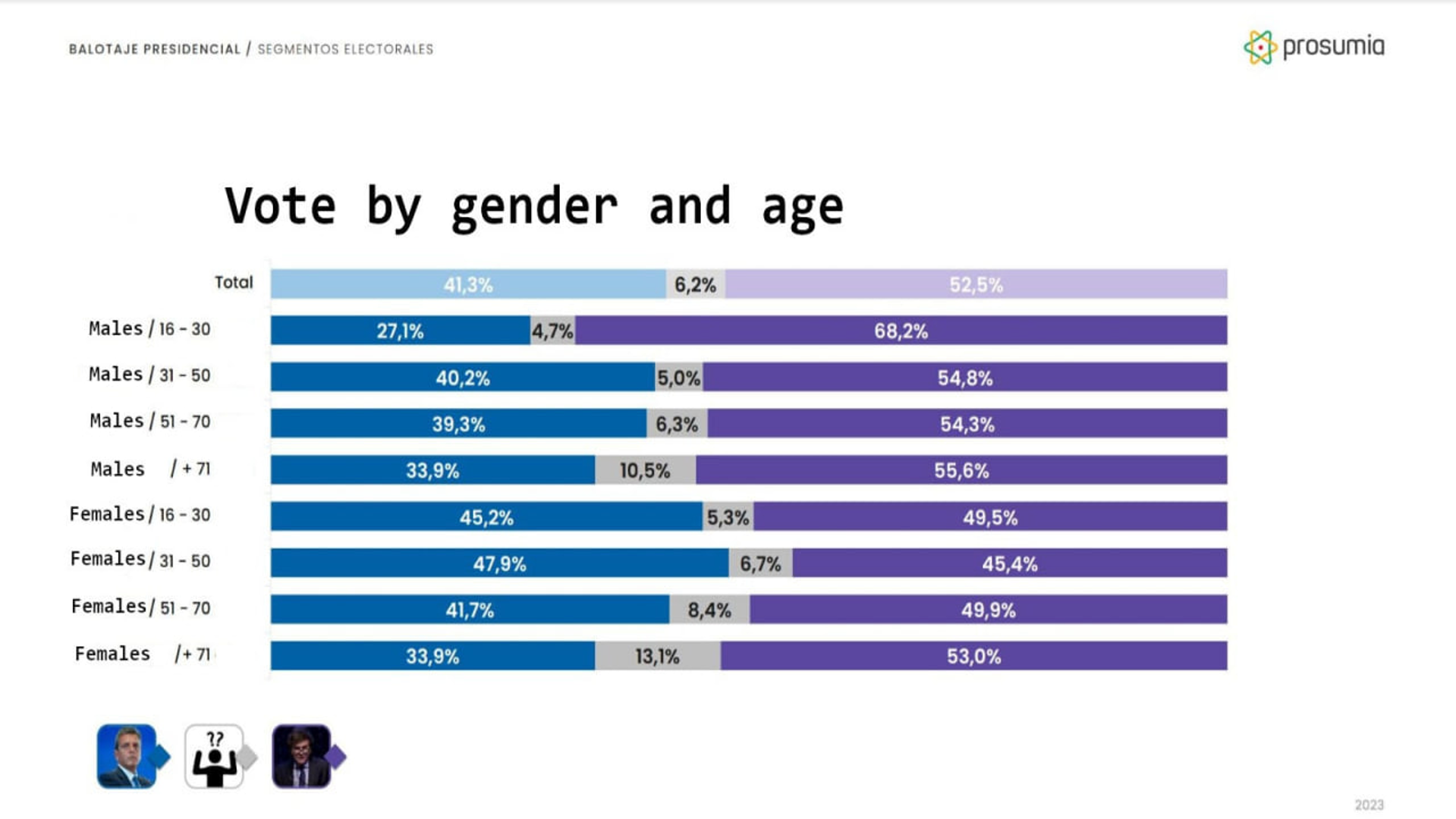

Тем не менее итогом достигнутых соглашений для Милея стала победа. Если посмотреть на поло-возрастное деление избирателей, большинство ему удалось получить во всех группах, кроме женщин в возрасте от 31 до 50. Более того, за либертарианца проголосовали 9 из 10 пришедших на участки военных и 7 из 10 полицейских, что совершенно неожиданный результат для политика, обещающего радикально сократить расходы на госаппарат. Но союзы с правыми, олицетворяющими собой порядок и безопасность, сделали Милея привлекательным кандидатом для силового блока, разделив голоса бюджетников, которые в ином бы случае полностью достались социалисту Массе.

Кажется, теперь либертарианцы должны быть счастливы — впервые наш парень занял столь высокую политическую должность, что либертарианство наконец может стать частью политического мейнстрима — но не тут-то было. Многие стали упрекать Милея в симпатиях к консерватизму и использовании популизма для достижения власти. Так, в американском прогрессивном либертарианском издании Reason пишут:

«Личный стиль Милея напоминает авторитарных популистов, таких как Уго Чавес из Венесуэлы и Виктор Орбан из Венгрии… Милей предлагает уникальное сочетание национально-католического популизма и анархо-капитализма. "Бог — либертарианец, и Его модель — свободный рынок", — утверждает он. Но из-за его риторического стиля трудно сказать, сохранит ли он ключевой принцип либерализма: отделение власти государства от религии. Милей проявляет все характеристики традиционного популиста, претендующего на культ личности. Милей не тот "сумасшедший либертарианец", каким его изображают, вместо этого он может представлять угрозу тому самому либерализму, который он якобы защищает».

Конечно, нашлись те, кто встал на защиту Милея. Например, немецкий экономист и сотрудник Института Мизеса Филипп Багус считает, что именно популистская риторика позволила Милею победить в условиях «левой реальности»:

«В соответствии со стратегией правого популизма Ротбарда он чётко называет имена спекулянтов государственного аппарата. Он снова и снова ругает касту политиков и бюрократов. Он называет их паразитами, живущими за счёт трудолюбивых граждан… Тем самым Милей располагает к себе тех порядочных аргентинцев, которые больше всего страдают от ига государства».

Но куда интереснее оказалась не внутренняя реакция на победу Милея, а тот революционный эффект на международной арене, который он спровоцировал своим появлением и симпатиями к правым. Сегодня об уменьшении роли государства говорят не только кабинетные теоретики, но и лидер самой могущественной державы мира — Дональд Трамп, освободивший Росса Ульбрихта, начавший очистку госаппарата от бездельников и дармоедов, распустивший Министерство образования и взявший свой кабинет политиков и предпринимателей либертарианских убеждений: Илона Маска, Марко Рубио и Вивека Рамасвами.

О борьбе с бюрократизацией теперь говорят в коммунистическом Вьетнаме, социалистической Великобритании и даже в наших родных пенатах. А в соседней с Аргентиной Чили популярность набирает ещё один палеолибертарианец — Йоханнес Кайзер, чья победа на выборах в этом году может явить миру второго «президента-анкапа».

Почти наверняка, как и после успеха Милея, Кайзеру придётся столкнуться всё с теми же обвинениями в отступничестве и идеологической непоследовательности. Причём как «слева», от различного рода прогрессивистов и классических либералов, видящих в консервативной повестке чуть ли не угрозу «фашизма», так и «справа» — от философов, вроде, Ханса-Хермана Хоппе, сидящих в высокой башне из слоновой кости и не имеющих ровном счётом никакого представления о реальной политике.

В либертарианстве уже давно зреет раскол — на тех, кто убеждён, что для достижения свободы достаточно придерживаться принципа «живи сам и давай жить другим», и тех, кто видит, что политика так не работает, что политика это пространство конкуренции и, чтобы проводить либертарианские реформы, в ней нужно побеждать. В конце концов каждому из тех, кто ценит свободу, предстоит выбирать, на чьей он стороне — львов или дикобразов.