Почему при социализме тяжелее дышится? Экологическая катастрофа ГДР

Экологическая повестка давно заняла центральное место в политике, превратившись в один из ключевых элементов общественных дискуссий. Сегодня практически ни одна предвыборная программа партий в демократических странах — будь они левые или правые — не обходится без амбициозных обещаний по защите окружающей среды, борьбе с изменением климата и внедрению устойчивых технологий. Более того, сорок лет назад на политическом ландшафте Европы появился новый игрок, специализирующийся исключительно на этих вопросах, — так называемые «зелёные» партии.

Несмотря, однако, на то, что чистый воздух, здоровая экосистема и устойчивое будущее представляют собой универсальную ценность, дискуссия об экологии исторически складывается под доминирующим влиянием левых идеологов и интеллектуалов. Начиная с первых отчётов Римского клуба и заканчивая радикальными манифестами современных экоактивистов, капитализм систематически изображается в качестве главного виновника глобальных экологических кризисов. Однако такой подход не только искажает историческую и экономическую реальность, но и ставит под угрозу дальнейший прогресс.

Демонизация капитализма как системы ограничивает поиск эффективных решений, которые могли бы сочетать экономический рост с экологической устойчивостью. История Германии, разделённой на капиталистический Запад и социалистический Восток, даёт нам мощный аргумент в пользу того, что именно рыночная модель, а не плановая экономика, способна обеспечить эффективное взаимодействие человека, экономики и природы.

Коммунистическое руководство ГДР стремилось представить себя пионером в области защиты окружающей среды. Уже в 1968 году экологическая политика была закреплена в конституции страны, а в 1972 году было создано Министерство охраны природы — на 15 лет раньше аналогичного ведомства в ФРГ. Однако реальные результаты, как это часто бывает в политике, оказались далеки от декларированных амбиций. Повсеместное загрязнение воздуха и воды наносило серьёзный ущерб здоровью граждан Восточной Германии.

К 1989 году уровень экономического производства на душу населения в ГДР составлял всего 60% от показателя ФРГ, но при этом экологический ущерб был значительно выше. Например, ГДР не умела бережно распоряжаться водными ресурсами. Из-за ветхости системы водоснабжения до потребителей доходило лишь две трети воды, а остальная часть терялась в часто прорывавшихся трубах. По данным Министерства государственной безопасности, частота аварий на водопроводах в ГДР была одной из самых высоких в мире.

Очистка сточных вод в ГДР также была недостаточной. Большинство очистных сооружений использовали лишь механическую очистку, оставляя загрязняющие вещества в воде. Около 54% канализационной инфраструктуры датировались ещё довоенным или даже кайзеровским периодом, что закономерно приводило к частым авариям. В результате каждый второй крупный водоём был фактически мёртв: химические отходы от промышленных предприятий сделали воду токсичной настолько, что плавание по рекам и использование их для рекреации были запрещены.

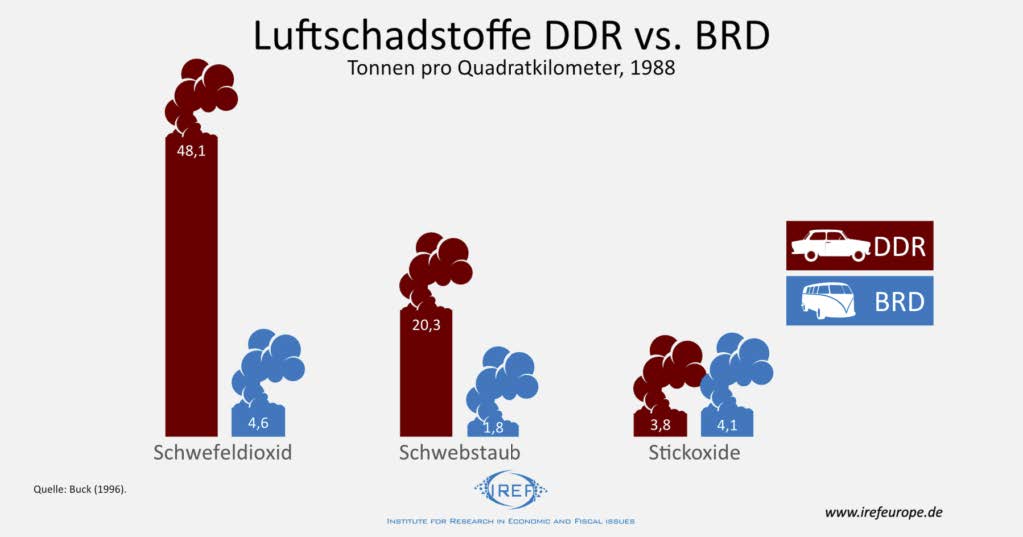

С другой стороны, ГДР обладала значительными запасами бурого угля, который покрывал более 80% её энергетических нужд. Однако коэффициент полезного действия её электростанций колебался в районе 20%, что в два раза ниже аналогичных показателей в ФРГ. Это означало, что большая часть угля сгорала впустую, выбрасывая в атмосферу углекислый газ и другие загрязнители. Использование бурого угля не только увеличивало выбросы CO₂, но и загрязняло воздух другими токсичными веществами, такими как оксид серы. Технологии десульфуризации дымовых газов, применяемые в ФРГ, были недоступны для ГДР из-за стремления правящей СЕПГ избежать зависимости от западных технологий. В результате на каждого жителя ГДР приходилось в 15 раз больше выбросов оксида серы, чем на жителя ФРГ, а в крупных промышленных центрах, таких как Лейпциг или Дрезден, уровень загрязнения воздуха достигал критических показателей, вызывая хронические заболевания дыхательных путей у местных жителей. Партийное руководство, однако, контролировало СМИ и должным образом не информировало население о таящихся в воздухе и воде угрозах.

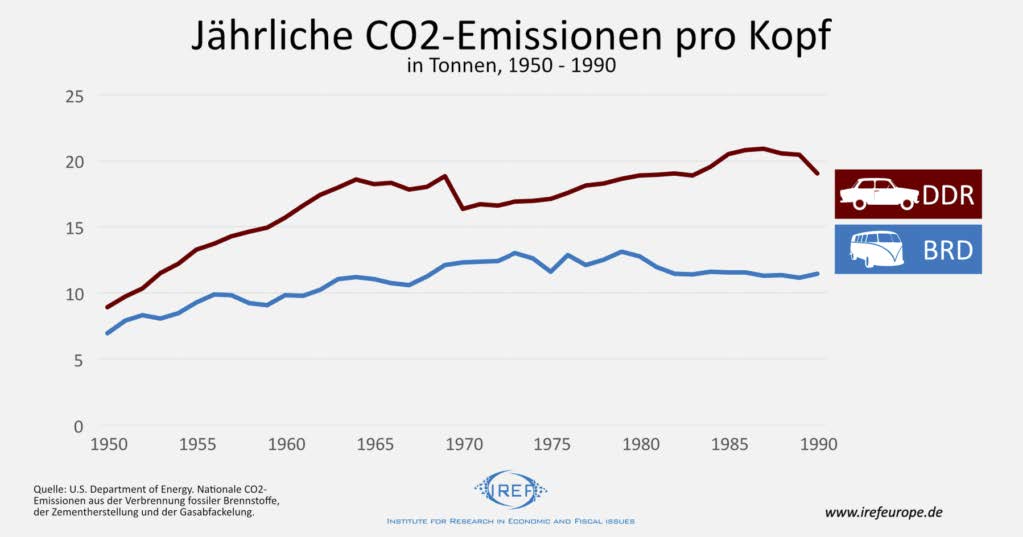

Абсурд, но согласно данным Министерство энергетики США, хотя в 1950 году выбросы на душу населения в двух Германиях все еще были довольно близки друг к другу, со временем эмиссия CO₂ в ГДР росла сильнее, чем в Западной Германии, а в 1990 году на душу населения в Западной Германии выбрасывалось чуть менее 11,5 тонн CO₂, когда в Восточной Германии — более 19 тонн CO₂ в год. Если считать выбросы по отношению к валовому внутреннему продукту, результат ГДР выглядит еще более удручающим. В 1989 г. на каждый пункт ВВП в ГДР было выброшено более чем в три раза больше CO₂, чем в ФРГ.

То есть социалистическая Германия была не только заметно беднее, но и грязнее, что разрушает аргумент современных критиков о том, что уровень благосостояние капиталистических обществ достигается за счёт эксплуатации окружающей среды.

Экологический кризис в ГДР, таким образом, продемонстрировал не просто технологическую или экономическую неэффективность, а глубокую связь между социально-экономическим порядком и экологией, выраженной, в частности, в здоровье населения. Централизованная плановая система, провозглашая приоритеты экологической защиты, на деле подчиняла природу своим производственным целям, игнорируя как потребности населения, так и показатели экономической эффективности использования ресурсов.

Рыночная экономика ФРГ, в свою очередь, содержала в себе эндогенные механизмы, поощряющие рациональное использование ресурсов: конкуренцию и технологические инновации, которые позволяли западным немцам быть не только богаче и свободнее, но и наслаждаться более высоким качеством окружающей среды.

Источник: Fink, A., Kurz, F., & Mengden, A. (2019). Dysfunktionalität des grünen Sozialismus: Das Umweltdesaster in der DDR. Liberales Institut.

Telegram-канал автора: https://t.me/bundeskanzlerRU